Como dije en el post anterior, estuve ayer en una conferencia sobre la perspectiva austríaca de la crisis. Aquí dejo a grandes rasgos lo que se dijo allí, para los muchos que no pudieron ir.

Debo decir que no concuerdo en muchas cosas de las que dice (de fondo y forma, irónicamente si que concordamos en algunas apreciaciones y en la realidad económica, que por ser sólo una, es difícil discordar). El escrito es MI resumen de las palabras DE Juan Ramón Rallo. Otro día ya escribiré mi propia opinión de esta escuela.

La teoría austriaca del ciclo

La teoría austriaca del ciclo económico intenta explicar cómo se distribuyen los escasos recursos de los que disponemos a lo largo del tiempo.

Así, debemos diferenciar entre el consumo inmediato de recursos, que nos da un beneficio semi-inmediato, y el uso de los recursos como medio de producción de consumos futuros.

Por lógica humana, todos vamos a preferir, al elegir entre el mismo bien, el consumo inmediato. Si ahorramos recursos y los invertimos en un proceso de producción de medio o largo plazo, en el que mientras tanto no podemos disponer de esos recursos, es por que esos bienes nos darán, o al menos eso intuimos, una utilidad mayor.

Así se generan las diversas preferencias sobre la asignación intertemporal de los recursos, a su vez, en los bienes de capital, la investigación, y los recursos que serán necesarios para el consumo futuro.

Claro está que estos recursos no son homogéneos. Los bienes de capital no pueden generalizarse como bienes de perfecta sustituibilidad porque no lo son. Es un entramado, una estructura de bienes de capital diferenciados, que debemos escoger cuidadosamente para nuestros planes futuros.

Para ello, para que nuestros planes estén organizados de forma óptima, la señales necesarias para esta asignación no deben estar “falseadas”.

Si lo estuvieran, la demanda de consumo tendría una cierta descoordinación entre los empresarios, que tenderían a la inversión de corto plazo, creando una reasignación de la demanda hacia estos bienes y forzando a empresas que intenten invertir en el largo plazo a disponer de menos recursos, creando ciertas desigualdades.

Estas señales pueden tomarse como los tipos de interés, la manifestación de las preferencias entre el consumo inmediato y futuro. Hay un agente que rechaza una cierta capacidad de compra, es decir, que rechaza el consumo inmediato, para obtener un beneficio que utilizará en el largo plazo, mientras otro agente dispone de esos recursos en el corto plazo. Los tipos de interés son los que “estabilizan” o informan de las preferencias intertemporales.

Sin embargo, estás señales pueden falsearse por la expansión del crédito.

Lo lógico sería pensar que en el sistema económico, por cada cantidad de recursos que alguien tenga “cedidos”, otro los tiene que tener prestados. Sin embargo, por el multiplicador bancario, esto no es así, y la base monetaria tiende a incrementarse, fomentando el endeudamiento a corto plazo y las inversiones a largo plazo.

Si los tipos de interés están muy bajos, el apalancamiento financiero es favorable para el endeudamiento, es beneficioso, y eso genera el incremento de la deuda, pero para que las inversiones sean rentables tienden a asignarse en procesos de largo plazo, con rentabilidades mayores.

Esto amplia el número de “malas inversiones”, que no puedan recolocarse o reinvertirse de forma rápida.

Las crisis son la purga de todas estas malas inversiones.

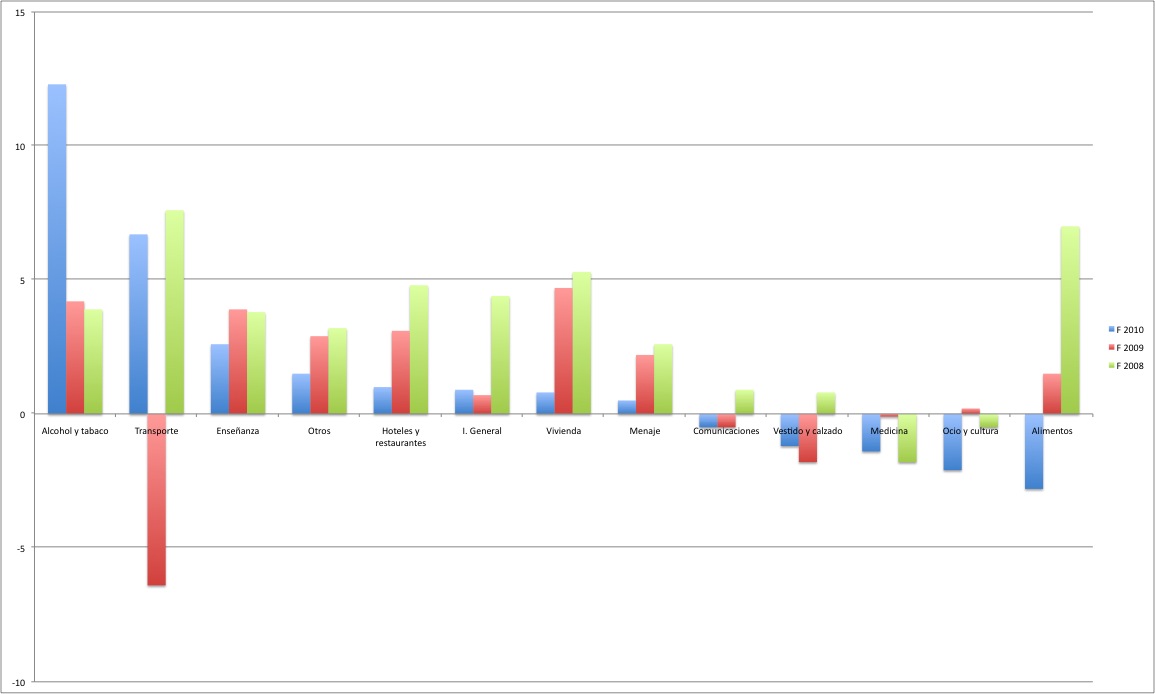

La perspectiva austriaca de la crisis.A la hora de incluir la crisis actual en la teoría austriaca del ciclo económico, debemos dividir, o al menos así lo ha hecho su autor, el espacio temporal en tres fases.

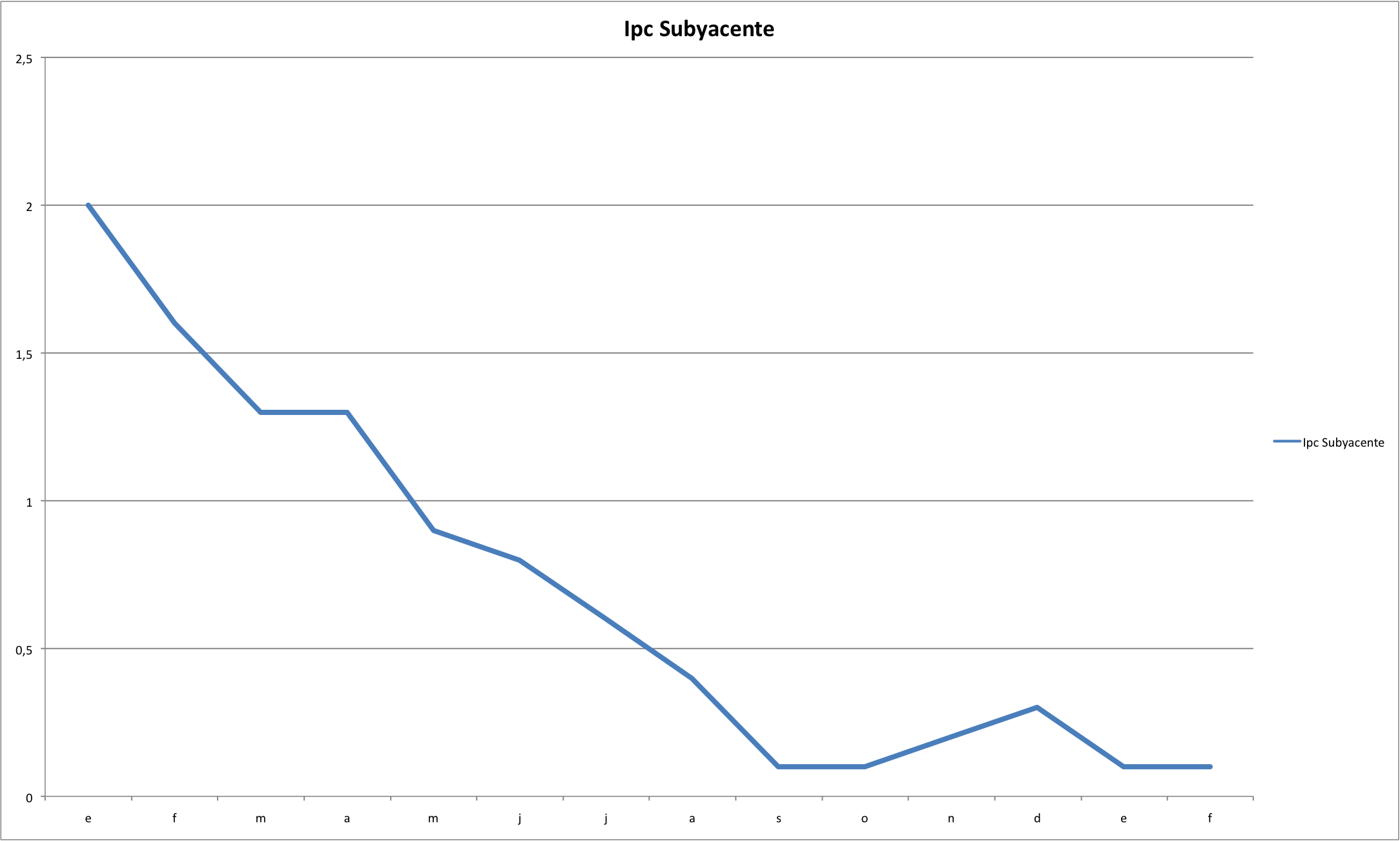

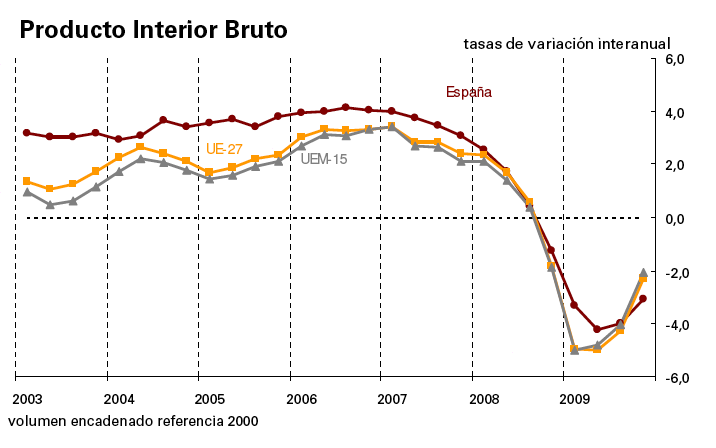

En una primera fase, comprendida entre el 2001 y el 2006, podemos ver una cierta degradación en la liquidez.

Tras la crisis de las .com, en donde tras una fuerte inversión se vio que no se conseguían beneficios concretos y se liquidaron las inversiones rápidamente, la FED bajó los tipos de interés para incentivar el aumento de la demanda, para no entrar en un periodo de bajo crecimiento, lo cual incentivó el endeudamiento a corto plazo (se pedían muchos créditos) y la inversión a largo plazo (en viviendas).

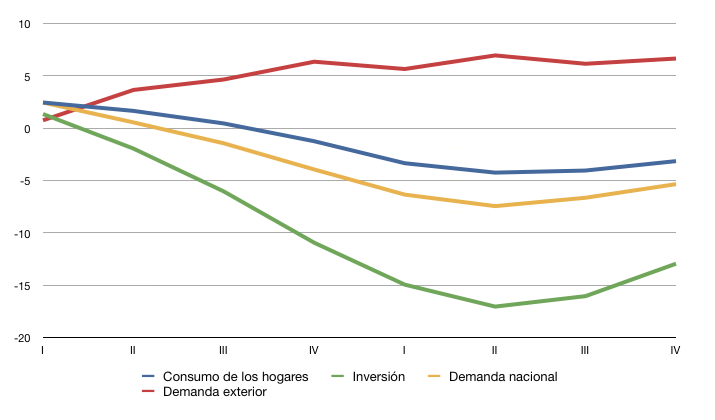

A través de los balances de los diferentes agentes económicos podemos ver esta expansión de la deuda en donde los pasivos de corto plazo estaban muy por encima de los activos de corto plazo, creando un capital circulante negativo en muchos casos.

Vemos aquí como la sociedad empezaba a endeudarse a pasos agigantados, los beneficios se reinvertían en la inversión inmobiliaria, se creaba la sobrevaloración en el precio de la vivienda, e incluso los bancos tenían unos fondos que no podrían hacer frente a las contingencias que podrían derivarse de una crisis no prevista.

El autor utiliza el PER para ilustrar esto, el instrumento que mide la sobredimensión del precio de la vivienda, al seguir la evolución de su precio con respecto al precio del alquiler.

Cuando las materias primas empiezan a ser un recurso escaso, y a través de un “cuello de botella”, comienzan a reducirse los beneficios conseguidos por las inversiones.

En una segunda fase, comprendida entre el 2007 y el 2008, surge una cierta lucha por la liquidez.

Al aumentar la FED los tipos de interés, los agentes endeudados se quedan sin métodos para seguir pagando sus deudas (que tendían a endeudarse aun más). El sistema no tiene capacidad para seguir el proceso que venia realizando hasta el momento, y se desata la crisis de los impagos, primero de las familias, y más tarde de algunos bancos, que desatan el pánico entre el sistema económico, destrozando el optimismo y comenzando la recesión económica.

Se intenta prevenir todo el desarrollo de la crisis expandiendo el crédito, sin embargo los bancos, que seguían temiendo por sus propios balances y los de sus contrarios, hacen caso omiso y se cierran al préstamo.

En una tercera fase, comprendida entre el 2008 y el 2009, comienza el rescate de los diferentes gobiernos, en búsqueda de las medidas concretas que suavicen el ciclo y no estampen todo el sistema o lo lleven a la deriva. Claro que estas medidas pueden tener problemas morales para algunos, ya que incentivan el riesgo.

Una alternativa, y la solución austriaca a la crisis, es la reconversión de los acreedores en accionistas del banco.

La relajación de la FED para suavizar el ciclo podría repetir los fallos anteriores e iniciar de nuevo la burbuja inmobiliaria. Los planes de estímulo siguen invirtiendo en aquellos sectores que deberían “purgarse”, hecho que no se puede evitar ni omitir, según Juan Ramón Rallo, para el óptimo desenvolvimiento del sistema económico en el futuro.