El problema del déficit estadounidense va más allá, ya que el gran financiador de la economía americana es el país asiático por excelencia, China, que ha estado incrementando constantemente el número de sus reservas en dólares, forzando así un tipo de cambio algo artificial, que se aleja del que debería tener si observáramos la realidad económica como tal.

El primer problema, es que China, como economía asiática, y como nos vienen acostumbrando es un país altamente ahorrador. Su superávit por cuenta corriente siempre es positivo, y aumentando, lo cual quiere decir que vende al exterior mucho más de lo que compra. Su crecimiento, de hecho, se basa en la globalización, en la fuerza motora y competitiva que le hace producir para el resto de países. Contra más globalización, cuanto más abierto esté su mercado, más crecerá, de ahí su reciente (y ya normalizado) periodo de gran crecimiento tras dejar abrir sus fronteras.

Ahora bien, este superávit no viene sólo, trae consigo un incremento de las reservas, un incremento de la entrada de capitales, que China utiliza para financiar a otros estados como por ejemplo los estados unidos. Es como si yo, te prestara a ti, lector, 1000 euros para que me compraras manufacturas. Recibo lo que presto, y encima me sigues debiendo 1000.

No es raro, pues, que cuanto mayor superávit tenga uno, mayor déficit tenga el otro.

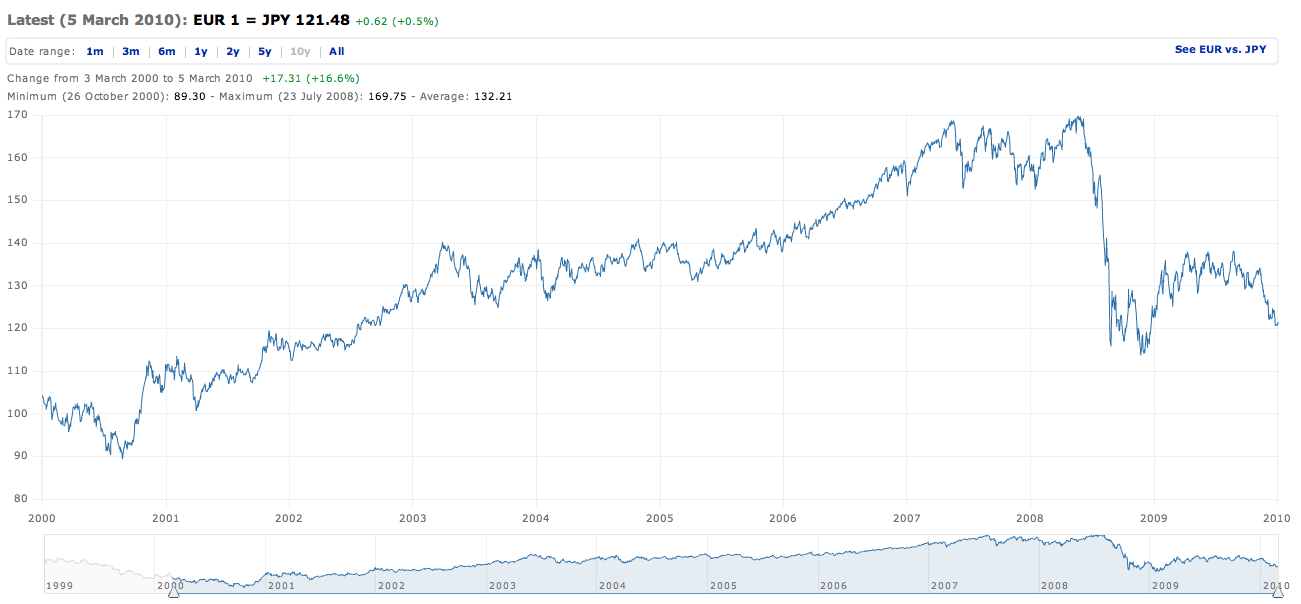

Claro, China está convirtiendo todo este superávit, todas sus reservas en dólares, lo cual hace incrementar la demanda de moneda estadounidense, lo cual hace que se aprecie. Y cuanto más se aprecia, en peores condiciones competitivas se encuentra Estados Unidos, y en mejores se encuentra China. Es decir, es un ciclo explosivo, sobre todo por que ahora China, que tiene una gran cantidad de reservas en dólares ( y por tanto de riqueza en dólares) no quiere que el dólar se deprecie por que estaría perdiendo dinero.

Ahora con la crisis el comercio ha bajado, y por tanto estas diferencias se han reducido, pero cuando vuelva a incrementarse el comercio volveremos a como estábamos antes, el Yuan depreciado, infravalorado y un dólar con fuerzas depreciatorias no permitidas por la economía asiática.

Claro que, en realidad, todo esto es legal. Es libre mercado. No es algo sancionable, a pesar de que pueda pensarse en establecer sanciones. Lo único que se puede hacer es dialogar, y usar la diplomacia. Soluciones hay algunas.

EN primer lugar, China es la primera en criticar a Estados Unidos, que debería rebajar su déficit fiscal y subir los tipos de interés (lo cual reduciría la inversión , que actualmente esta siendo financiada por el exterior) y aumentaría los ahorros nacionales, reduciendo por tanto su déficit exterior. Pero claro, esto sumiría a la primer apotencia del mundo en una crisis aun más grave, con una demanda interna muy deteriorada.

Por ello, las perspectivas occidentales son justamente lo contrario, afirman que es la economía asiática la que debe empezar a potenciar su demanda interna, mejorar el consumo de sus habitantes, su inversión, su crecimiento interno.

China tiene un gran crecimiento, pero está totalmente derivado del exterior, de sus exportaciones, y sigue siendo una economía muy empobrecida en su interior.

Además, debe dejar de comprar reservas en dólares, y diversificar un poco más las mismas en una cesta de divisas de todo tipo.

Es un problema de culturas, de culturas económicas, donde un país tiende a gastar más de lo que tiene y otro a prestar más de lo que gasta. Obviamente no podemos reprochar a China que sea ahorradora, pero deberíamos intentar potenciar su desarrollo interior, mientras nos ajustamos un poco los pantalones y no agachamos la cabeza mientras el gigante rojo nos financia todo nuestro crecimiento.